|

|

録音環境・01「ソロ・ギターのしらべ」制作時

|

使用ギター : マーチンD35 マイク : Rode NT-1 マイクアンプ : Mackie 1202 レコーダー : Apple PowerMac G4/500 オーディオ・インターフェイス : M.O.T.U.1224 ソフトウェア : M.O.T.U. Digital Performer 2.7 |

| 2000年〜2001年始めの頃の、南澤の自宅レコーディングシステムを紹介。当時は普通の賃貸マンションの一室で録音しており、特に防音に関しては気をつかっていない。99年後半、結婚を機に引っ越したピアノ可のマンションだったのだが、逆に階下の住人のピアノが丸聞こえで、その場合当然録音はできなかった。録音の問題以外にもよけいな気苦労が多かったので、2001年春に移転することになる。(2002.03.06、2004.03.11加筆) |

| 「ソロ・ギターのしらべ」付属CDのレコーディングは、インタビュー部分にも記したように全て南澤の自宅スタジオで行われている(上記写真)。…自宅スタジオといっても住んでるマンションの一室で、特別な防音処理や音像処理を施しているわけではない。だからよーく聴くと、エアコンの音が入ってたりもする。だって暑かったんだもの(笑)。ここでは、どういう機材を使ってレコーディングが行われたかを紹介していこう。なにかの参考になればウレシイです。 |

| ▲ | |

↑PowerMac G4/500。

↑PowerMac G4/500。

| レコーダーとして使ったのは、コンピューターのハードディスク。所謂ハードディスク・レコーディングなのである。コンピューター自体はApple Power Macintosh G4/500(通称ポリタンク)で、ソフトウェアはMark Of The UnicornのDigital Performer 2.7。コンピューターに生音をとりこむオーディオボードは、同じくMark Of The Unicornの1224という、コンピューターに差すPCIボード+1Uのアウトボードを使用。どれも普段打ち込みや作曲の仕事で使っている機材で、今回のためにとりたてて揃えたものではない。またマイクはRODEのNT-1で、友人・水野からの借り物。これをマイクアンプがわりのミキサーMACKIE 1202に通し、そこから1224へぶち込んでいる。録りはモノラルで、後でリバーブによってステレオに処理。 |

| ▲ |

↑M.O.T.U. 1224。アナログ8in 8outのオーディオボード。

| ▲ |

|

「Macによるハードディスク・レコーディングは、コンピューター自体のファン・ノイズが大きそうなので導入を躊躇している」という意見もよく聞くが、私の場合はデスクの下(足下)にMac本体を設置することでかなりノイズの音量は緩和されていると思う。私の友人であるTABギタースクールの打田さんはローランド製の、同じくスタジオギタリストの安田裕美さんはヤマハ製の、単体のハードディスク・レコーダーを使っているが、どちらも結局ファンノイズがうるさいとのこと(オフにできるものもあるが、熱を持ってタイヘンらしい)。(オペレーター、アシスタントを使わない)ハードディスク・レコーディングの一番の問題は、実はファンノイズ対策なのかもしれない。

ちなみにファンノイズ対策のため、据え置きのMacではなくあえてノートタイプのPowerBookを使っているミュージシャンも多い。今回使用している1224はPCIボードが必要なので据え置きタイプのMacでしか使用できないが(もしくはMAGMAとか)、近々M.O.T.U.から、FireWire接続のオーディオインターフェイス「828」が発売されるらしいので、PowerBook + 828 というのは意外と現実的な選択なのかもしれない、とも思う。 |

↑MACKIE 1202。

通常はサブミキサーを纏めるメインミキサーとして使用。

| ▲ |

|

Digital Performerの2.7はRAMにもハードディスクにもレコーディングできるのだが、私はハードディスクに直接レコーディングする方法をとっている。この場合、ハードディスクの断片化を極力避けておく必要があり、作業用にパーテーションを切ったまっさらのハードディスクに録音していき、NGテイクやゴミテイクも消去せずに全て取っておくことで、多少は断片化が防げる。ちなみに作業用に使ったハードディスクのパーテーションは10G(全体で30G弱)。

レコーディングのフォーマットは44.1kHz・24ビット。最終的な納品形態がAIFFというオーディオデータフォーマットで、そのままCDに持っていくため、CDと同じ44.1にし、たまたま1224が24ビットのレコーディングに対応していて、またDigital Performerの内部エフェクトが24ビット対応なので24ビットで録音した。 |

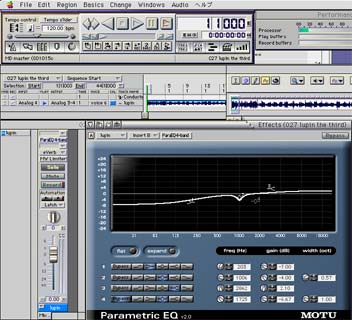

↑Digital Performerの画面。右下半分を占めるウィンドウはEQ。

| ▲ |

|

レコーディングした後Digital Performer上で、曲の前後・演奏していない部分のノイズを波形編集して取り除き、また音の余韻の部分はエアコンの音が目立つ(笑)のでフェードアウトをかける。そしてリバーブとEQ、そしてリミッターをかけていく。

リバーブは、エコー成分を人工的に付けるエフェクターで、付属のプラグイン(Digital Performer上で動作する)であるeVerbのプリセットを少しエディットして使用。 EQ(イコライザー)は音質を変化させるエフェクター。今回使用したギターはMartin D-35だが、自分の中にはもう少しスモールボディでアルペジオ向きなギターの音質のイメージがあったため、結構低域〜中域を削って高域を加えた(上のEQ図参照)。 |

↑Digital Performerプラグイン、eVerb。

| ▲ |

|

リミッターは歪ませないように全体の音量を上げることができるエフェクターで、これもDigital Performer付属のMasterWorksLimiterを使った。今回は全て楽器編成が同じ(あたりまえですな)だったので、リミッターも「曲ごとの聴感レベルを揃える」というよりは「CD全体の音圧を上げてやる」という使い方。アルペジオ系の静かな曲とジャカジャカ弾いている曲で少しだけ設定をいじった程度で、ほとんど同じ設定で処理している。

こんな状態でレコーディング〜ミックスを一応終え、試しに4曲ほどCDに焼いては他のソロ・ギターのCDと比較して、エフェクトや音圧を調整していった。ちなみに、参考にした他のソロ・ギターCDの楽曲は、Michael Hedges「Layover」(Breakfast in the Field)、Alex de Grassi「Turning」(Turning:Turning Back)、打田十紀夫「See You Soon」(ココナッツ・クラッシュ)など。 |

↑Digital Performerプラグイン、MasterWorks Limiter。

| ▲ |

|

|

| 目次 > GUITAR > 録音環境 > 01(「ソロ・ギターのしらべ」制作時) |